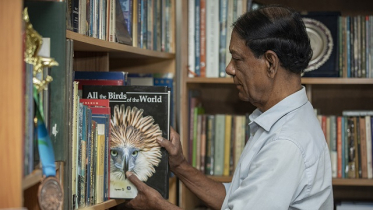

কথাসাহিত্যিক হামীম কামরুল হকের জন্ম ২২ জানুয়ারি ১৯৭৩। তিনি সিলেট ক্যাডেট কলেজ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক এবং স্নাতোকত্তর সম্পন্ন করেন। পরে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ থেকে ‘তুলনামূলক নাট্যতত্ত্ব’-এ পি.এইচ.ডি অর্জন করেছেন। পেশায় অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

তার প্রকাশিত বই: গল্প—শূন্যপরান ও অন্যান্য গল্প [রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৩], অক্ষরপুরুষ ও অন্যান্য গল্প [গ্রন্থকুটির, ২০১৭], আচ্ছন্নতার বাগান [গ্রন্থকুটির, ২০১৮]; উপন্যাস— রাত্রি এখনো যৌবনে [কাগজ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮], গোপনীয়তার মালিকানা [ভাষাচিত্র, ঢাকা, ২০১০], আবছা আলোয় দেখা কয়েকটি মুখ [কথাপ্রকাশ, ২০১৬], গোলাপের সিঁড়ি [নভেলা সংকলন, ত্রৈবিদ্য প্রকাশন, বগুড়া]; প্রবন্ধ— জাদুবাস্তববাদ [সংবেদ, ঢাকা, ২০১৬], ছোটগল্প লেখকের প্রস্তুতি ও অন্যান্য গল্প [২০১৬]; সম্পাদনা— লেখার শিল্প, লেখকের সংকল্প (যৌথ- মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম) [লেখালেখি সংক্রান্ত বিশ্ববিখ্যাত লেখকদের প্রবন্ধের অনুবাদ সংকলন-গ্রন্থ, সংবেদ, ২০১১];

হামীম কামরুল হকের সাক্ষাৎকার-এ তিনি নিজের লেখালেখি, সাহিত্যভাবনা এবং বাংলাভাষার হাল-হকিকত বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা করেছেন। দাদার বাড়ি ফরিদপুর থেকে আজকের আবাসস্থল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, অসংখ্য নর-নারী, শহুরে টানাপোড়েন, রবীন্দ্রনাথ, নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন প্রসঙ্গ, শাহনামা, লেখকের পিছু না ছাড়া দু-চোখে দেখা সামাজিক অসঙ্গতি, ভালোবাসা-যৌনতা, এর সবই উঠে এসেছে তার আলাপচারিতায়।

এহসান হায়দার: আপনার গল্প লেখার প্রক্রিয়াটা কেমন?

হামীম কামরুল হক: কখনো কখনো দুম করে লিখতে পারি। কখনো কখনো দিনের পর দিন চেষ্টা করেও পারি না। উপন্যাসের বেলায় সারা বছর উপন্যাস লেখার চেষ্টা করে যাই। কিন্তু কোনোভাবেই সেটির গড়ন-গঠন তৈরি হয় না। তারপর হঠাৎ একদিন একটা ফুলকি আসে (যেহেতু এখনো ঈদসংখ্যার ফাঁদে পড়ে আছি)। আর সেই ফুলকিটাই লেখার আগুন বা দাবানল ধরিয়ে দেয়। মানে তখন ঝড়ের বেগে লিখতে থাকি। তখন আবার এমন দশা হয়, চাইলেও থামাতে পারি না। যদিও পরে বেশ সম্পাদনার কাজ করতে হয়—তাও নয়, কিন্তু লেখা চলার সময় ল্যাপটপে আঙুল হাওয়ার বেগেই উড়তে থাকে। ছোটগল্পের বেলায় কোনো কোনোটা লিখতে শুরু করে বার বার লিখি আর ডিলিট করি, কোনোটা বা এক বসায় লিখতে পারি। প্রবন্ধের বেলায়ও একই কাজ চলে। কেবল অনুবাদ করার সময় লিখতে বসতে পারলেই আর চিন্তা নেই। কারণ যেহেতু তৈরি একটা টেক্সট থাকেই, ফলে আমার কাজ হলো সেটি মেনে বাংলা করে চলা। সাক্ষাতকার নিয়েছেন-এহসান হায়দার।

এহসান হায়দার: বাংলাদেশে সাহিত্যচর্চা একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়, জীবন উৎসর্গের ব্যাপার—কীভাবে দেখেন বিষয়টিকে?

হামীম কামরুল হক: সাহিত্য সবদেশেই নানান অর্থে ঝুঁকিপূর্ণ। লেখার জন্য আত্মগোপন এজন্য জরুরি। লেখককে বলা হয় স্নাইপার, যে কিনা একটা গোপন জায়গা থেকে গুলি করে। লেখককে একজন আততায়ীর মতো আক্রমণ শানাতে হয়। এখন বলতে হবে: রবীন্দ্রনাথ বা তলস্তয় কি এরকম আততায়ীর মতো লিখতেন? তাঁরা সামাজিকভাবে খুব বড় জায়গায় অবস্থান করতেন। কিন্তু তাঁদেরও বিপুল বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে; অপমান অপদস্থ হতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তারাশঙ্করকে বলেছিলেন, লেখক হচ্ছো, সহ্য করতে পারবে তো? কী মারাত্মক কথা। নিন্দা-প্রশংসা সবই সহ্য করতে হবে। আমি বলি, প্রশংসা অতি নৃশংস ব্যাপার। ফলে লেখকের কাজ আত্মগোপনে থাকা। খুব গোপনে বাঁচতে জানা। এর মানে গর্তে থাকার কথা বলা হচ্ছে না। কেউ যাতে তাকে না-চেনে এটা তো এক; আরেক হলো—তিনি আসলে কীভাবে কীসে সত্যিকারভাবে বেদনার্ত হন, আনন্দিত হন বা হাসিতে ফেটে পড়েন— এসবও লুকিয়ে রাখতে পারা। লেখককে ছদ্মবেশী হতেই হবে। লেখক মানেই—দ্য ম্যান ইন ডিসগাইস। আরো আছে। লেখক হওয়ার ও লেখক থাকার রহস্যগুলি— স্রষ্টার রহস্যের মতোই।… কুন্দেরা, মুরাকামিসহ আরো অনেকে এমনভাবে জীবনযাপন করতেন বা করেন; কেউ সঠিক জানে না তাঁরা কোথায় বসবাস করেন; কখন কোথায় যান কী করেন? বর্তমানে যে-লেখক নিয়ে আমি একটু ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে আছি, তিনি হলেন টমাস পিঞ্চন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই লেখককে ষাট সালের পরে আর কেউ দেখেনি। তাঁর কোনো ছবিও নেই। কোনো সাক্ষাৎকারও দেন না। আবার বলা হয়, মার্কিন দেশের নানান জায়গা তিনি এমনভাবে বেড়াতে যান, যে কেউ ঠিক জানে না। চেহারাই তো চেনে না, ফলে তিনি বের হলেও কেউ টেরও পায় না। তাঁর স্ত্রী বা তাঁর এজেন্ট তাঁর হয়ে যোগাযোগ করেন বলে শোনা যায়। —এটা লক্ষ করলে কী মনে হয়? তিনি নিজের জীবনকে কি উৎসর্গ করেননি? বয়স এখন অষ্টাশি বছর। বার বার নাকি নোবেল পুরস্কারে তাঁর নাম যায়। সব মিলিয়ে দশটা বই লিখেছেন। প্রত্যেকটি বই লেখক-পাঠক-সমালোচকদের দারুণভাবে সচকিত করেছে। বিক্রিও বিপুল। সব সময় নম্বার ওয়ান বেস্টসেলার। অথচ মোটেও সহজ কোনো লেখক নন। পড়তে গেলে তাঁর গ্রন্থিল গদ্যে বর্ণিত ঘটনা-চরিত্রে সঙ্গে পাল্লা দেওয়া রীতিমতো কুস্তির বিষয় বলে মনে হয়। পিঞ্চনের এত জটিল লেখা কীভাবে এমন বেস্টসেলার হয়? বিষয়টি কি এমন যে, ‘আমাদের পিঞ্চন’ একটা বই লিখেছে, আমরা পড়ব না? তা কী হয়!

সুনীল গাঙ্গুলি বলতেন, ধর্ম নিয়ে আপত্তিকর কিছু লিখলেই বিপদ। ফলে খুব সাবধান থাকতে হয় বাঙালি লেখককে। বাংলাদেশে তো আরো। রাজনীতি ও যৌনতা যদিও আনা যায়, তাও তত খোলামেলা করে নয়। বাঙালি কিন্তু ইংরেজি ভাষায় লেখেন, কে. আনিস আহমেদের একটা কথা বার বার মনে বেজে ওঠে, সেটি হলো: ‘‘সব বাঁচিয়ে লিখতে গেলে, লেখাটা আর বাঁচে না।’’ সন্দীপন দারুণ একটা কথা বলেছিলেন: খুন ধর্ষণের মতো বাজে আর কিছু হতে পারে না, অথচ সেসবের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিলে কোনো দোষ নেই, কিন্তু যৌনতার চেয়ে সুন্দর আর কী, অথচ এর সামান্যতম খোলামেলা বর্ণনা দিলেই তীব্র আপত্তি।

বাংলাদেশে সাহিত্যচর্চাকে পেশা হিসেবে নেওয়া যায়, যদি স্রেফ বাজারের চাহিদা অনুযায়ী লেখা যায়। বা থ্রিলার, বা রোমান্স রোমান্টিক কাহিনি লেখা যায়। ঝুঁকি তো আর একটা দুটো নয়। বিচিত্র রকমের ঝুঁকি আছে। ব্যক্তিগত জীবন, পেশাগত জীবন, ও সামাজিক জীবন লেখার জন্য বিপত্তি তৈরি করে। সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ব্যাপার তো হরহামেশা। তবে আমি মনে করি, লেখাকে ধ্যানজ্ঞান করলে কীভাবে শিল্পের জন্য বাঁচতে হয়, প্রত্যেকটি লেখক নিজের মতো করে শিখে যান— যদি তিনি সত্যিকারের লেখক হন।

এহসান হায়দার: একটা প্লট নিয়ে কদিন ভাবেন, না-কি মাথায় এলেই এক বসাতে লিখে ফেলেন, পরে এডিট করেন?

হামীম কামরুল হক: আমি আসলে বলা যায় হাওয়া থেকে বা শূন্য থেকেই লিখি। শূন্যতাবাদী বা হাওয়াবাদী লেখক যেন! হাঃ হাঃ হাঃ! খুব পরিকল্পনাটরিকল্পনা কাজ করে না। দিনরাত যতক্ষণ একটু মাত্র ফ্রি বা ফাঁকা থাকি, মাথায় লেখার লীলা শুরু হয়ে যায়। এলোমেলোভাবে কত ঘটনা চরিত্র-যে খেলতে থাকে মাথায়; তদুপরি লিখতে গেলে দেখি, মাথায় কিছু নেই। পুরো ফাঁকা। কোনো কিছুই কাজ করে না। এছাড়াও প্রায়ই সময় পেলে, নানান চরিত্রের নাম, উপন্যাস বা গল্পের নাম মগজে ও কাগজে লিখি আর বাতিল করতে থাকি। কিন্তু লিখতে বসে দেখি কিছুই সাহায্য করছে না। এসময় হাতের কাছে থাকা পৃথিবী-বিখ্যাত লেখকদের গল্প-উপন্যাস নাড়াচাড়া করি। কিছু পড়তে চেষ্টা করি। তাও কাজ হয় না। একসময় কিছু লিখতে শুরু করি। কিন্তু বাদ দিয়ে দিই। এভাবে সারাদিনও পার হয়। কখনো কখনো দিনের পর দিন। তখন লেখার থেকে উঠে যাই। একদম ভাবাভাবি বাদ দিই। এমন পরিস্থিতিতে হঠাৎ একটা ফুলকি বা স্পার্ক বা ক্লিক আসে। তারপর শুরু হয়ে যায়। তবে সব সময় যে এটা একমভাবে ঘটে তাও তো নয়।

আমাদের এখানে বেশির ভাগ লেখাই পত্রিকার সম্পাদকদের তাগাদা-তাড়িত। আর বইগুলি প্রকাশক-তাড়িত। আমিও এর ব্যতিক্রম নই। নিজের থেকে কোনো লেখা চিন্তা করছি, সেটি লিখতে উদ্যোগ নিচ্ছি, এর ভেতর কোনো কাগজের সম্পাদক, তিনি বড় কাগজ বা কোনো দৈনিকের যেমন আছেন; তেমন আছেন ছোটকাগজের বা সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক।… আমি নিজের লেখা আজো শুরু করতে পারিনি, যেটা একান্ত নিজের তাগাদায় লিখব। বয়স তো অনেক হলো! আর কবে নিজের লেখা লিখব বলুন? গ্যোয়েটে তাঁর ফাউস্টের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ করতে প্রায় পঞ্চান্ন পার করেছিলেন । দ্বিতীয়টি বের হলো তো তাঁর মৃত্যুর সময় বিরাশি বছর বয়সে। ফাউস্ট রচনাটি সারা জীবনের প্রকল্প ছিল। অথচ মৌলিক কোনো কাজও ছিল না। জার্মানিতে লোকসাহিত্য থেকে উঠে আসা ফাউস্ট চরিত্রটি নিয়ে রীতিমতো বিচিত্র সব লেখার হিড়িক পড়েছিল একসময়। ক্রিস্টোফর মার্লোরও ডক্টর ফস্টাস নাটক আছে। গ্যোয়েটে সেটি পড়েওছিলেন। কিন্তু দেখুন কী বিরাটমাত্রায় নিয়ে গেছেন এই রচনাকে। অচিন্ত্যনীয় উচ্চতায়, ব্যাপ্তি ও বিস্তারে। মজার ব্যাপার হলো, অন্যরাও এবং তিনি মনে করতেন, বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে যাওয়ার পরও, যে সেই লেখাটি লেখা হচ্ছে না, তো এই রকম মনে হয়। তিনি এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হতে পারেন। হাঃ হাঃ হাঃ!

আমার লেখার ধরনটি নিয়ে আগের প্রশ্নেই তো কিছু কথা বলেছি। তবে প্লট নিয়ে খুব ভাবতে পারি না। গল্প-উপন্যাসের নাম ও এর ভেতরে থাকা চরিত্রগুলি নিয়ে বরং মনের ভেতরে লীলা চলে। সেখান থেকে লেখাটা হয়। এডিট যে খুব করি তাও না। বাক্য ঠিক করা বা কোনো অনুচ্ছেদ পরিচ্ছেদ আগে পরে নেওয়ার কাজটা চলে। কোথায় কোথাও এক দুশো শব্দ লেখা হয়ে যায়। কিছু বাতিল হয়।— এই তো এভাবে চলে।

এহসান হায়দার: চিরায়ত সাহিত্যকে কীভাবে ভাবেন?

হামীম কামরুল হক: চিরায়ত সাহিত্যই সাহিত্যিক ও লেখকদের চিরদিনের অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। বেদব্যাস থেকে হোমার-ফেরদৌসী হয়ে হাফিজ-রুমি। কে নন? লাও-ৎস থেকে সান জু—সবই চিরায়ত। মহাকাব্য তো বটেই, ধর্মগ্রন্থগুলিও চিরায়ত হিসেবে ধরতে পারেন কেউ। কার্ল মার্কসের লেখাও, গাবরিয়াল গার্সিয়া মার্কেসের লেখাও চিরায়ত । সাদাত হাসান মান্টো বা ভৈকম মুহাম্মদ বশীরও।

মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম ও আমি মিলে যে-বইটি সম্পাদনা করেছিলাম: ‘লেখার শিল্প, লেখকের সংকল্প’—সাইফুল ভাই এর নামটাই রাখতে চেয়েছিলেন: ‘ক্ল্যাসিক সাহিত্য চাই’। কিন্তু প্রকাশকের এ নামে সায় ছিল না। আমিও মনে করি এটাই ওই বইটার উদ্দেশ্য, কিন্তু নাম হিসেবে জুতসই নয় বলে রাখা হয়নি। চিরায়ত সাহিত্য সাহিত্যের খনি। সাহিত্যের কাজে দম পাওয়ার আসল উৎস। সাহিত্যে স্ট্যামিনা/দম যদি রাখতে চাই, তাহলে চিরায়ত সাহিত্যই সম্বল—এমনটাই মনে করি।

এহসান হায়দার: ছোটকাগজের চর্চার মধ্যে দিয়ে যে সাহিত্য গড়ে ওঠে একইভাবে বড়কাগজের মধ্যে দিয়েও তা ঘটে—কোনটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় আপনার?

হামীম কামরুল হক: আমাদের ছোট বা বড় কাগজে সাহিত্যচর্চার বিষয়টা তফাৎ তৈরি করেছে, কারণ বড় কাগজে সব লেখা যায় না। প্রাণখুলে লেখায় বাধা আছে। কিছু বাধা তো লেখক নিজেই নিজেকে দেন। যেটাকে বলে সেল্ফ সেন্সরশিপ, তিনি তার ওপর সেটি আরোপ করেন। ছোটকাগজের অনেক কিছু করার সুযোগ এখনও আছে, কিন্তু আসল জায়গা হলো বই লেখা, গ্রন্থ লেখা। এনার্কিজম নিয়ে বড় কাগজে কেউ লিখতে পারবে? নৈরাজ্য নয়, নৈরাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা কতটা বলা যাবে সেখানে? বই লেখাটাই কাজ। ছোট-বড় সবকাগজ কেবল সহায়তা করলে করতে পারে, আংশিক প্রকাশ ও প্রচারণার বেলায়।

এহসান হায়দার: আপনার লেখালেখির শুরুর গল্পটা শোনাবেন?

হামীম কামরুল হক: আমার লেখালেখির গল্পটা খুব আলাদা নয়। ছোটবেলায় মাকে বই পড়তে দেখে বইপড়া শুরু। আগেও অনেক জায়গায় বলেছি। বই পড়া ও বই কেনা দিয়ে শুরু। আদতে সাহিত্য জীবনে শান্তি, শক্তির ও সাহসের উৎস—হয়ত এমন বিশ্বাস থেকেই সাহিত্যের জগতে ঢুকে পড়া। দেখি, এখানে অশান্তি, দুর্বলতা ও ভীরুতারও কোনো কমতি নেই। ফলে একটু সতর্ক থাকার চেষ্টা করেছি, যাতে কোনো কিছুর খপ্পরে না পড়ি। এব্যাপারে সুবিমল মিশ্রের লেখা, দেবেশ রায়ের লেখা, হাসান আজিজুল হক ও অতি অবশ্যই সৈয়দ শামসুল হকের নানান গদ্য আমাকে ‘পথনির্দেশমূলক’ বার্তা দিয়েছে।

লেখার চেষ্টা—এমনটা বললে এখন মনে পড়ে, তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় একটা রোবট নিয়ে পাতার পর পাতা লিখতে শুরু করেছিলাম। পরে ছড়া কবিতার চেষ্টা তো কম বেশি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ঢোকার আগেই ঠিক করেছিলাম লেখক হবো, কিন্তু কীভাবে হবো? কিছুই জানতাম না। এখনও জানি না, কারণ লেখক হওয়াটা সারা জীবনের চেষ্টা জারি রাখা। একটু হওয়া যায় না, হয়ে ওঠাটাকে জারি রাখতে হয়।… বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল, কেন বাংলা সাহিত্য পড়তে চাই। উত্তর দিয়েছিলাম দ্ব্যর্থহীনভাষায় যে, লেখক হতে চাই বলেই বাংলা সাহিত্য পড়তে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অনেক পর, মানে দ্বিতীয় কী তৃতীয় বর্ষে একটা খাতা বানিয়েছিলাম। একদম গোপনে, কেউ যেন টের না পায়, সেমতো দুপুর বেলা, যখন সব মোটামুটি চুপচাপ, তখন লিখতে বসতাম। এখানে ৭/৮টা গল্প লিখি। কোনোটা পদের হয়েছিল কিনা জানি না। পরে সিলেট থেকে একটা পত্রিকায় বের হবে বলে হলের একটা ছেলে গল্প চায়। সেখানে আমি একটা গল্প লিখি: অন্তর্ঘাত। সেটাই আমার প্রথম গল্প। মজার ব্যাপার সে গল্পটার ঘটনা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম।… পরে স্নাতকোত্তর পড়ার সময় প্রতিদিন নিয়ম করে চার পৃষ্ঠা লিখতাম। এভাবে দেড় মাস লিখেছিলাম, হঠাৎ একদিন মাহবুব মোর্শেদ ঠিক দুপুর যখন বিকাল ছুঁই ছুঁই এসময় হুট করে একদিন হলের সেই কক্ষে ঢুকে পড়ে। আর আমি হুড়মুড় করে আমার সেই কাগজপত্র লুকানোর চেষ্টা করি। ও জিজ্ঞাসা করে, কী করছি আমি? আমি বলি, উপন্যাস লেখার চেষ্টা করছি। ও মোটামুটি পরিচত মহলে রটিয়ে দেয়, হামীম ভাই তো উপন্যাস লিখতে শুরু করেছে। তাদের অনেকেই আমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, তারপর অদ্ভুতভাবে আমার ওই দুপুর বেলা গোপনে লেখাটা বন্ধ হয়ে যায়। বলা যায়, স্নাতকোত্তর পরীক্ষা শেষ করার আগে আর নিয়মিত বসতে পারিনি। মাঝে মাঝে এক-দুই পৃষ্ঠা লিখেছি। পাশ করার পরে আবার বাসায় ফিরে সারাদিন শেষে রাতের বেলা লিখতাম। এভাবে হাতের লেখায় পাঁচশো পৃষ্ঠা লিখেছিলাম। সেটাও হারিয়ে গেছে। যা ইচ্ছা তা-ই লিখেছিলাম। সম্ভবত সুশান্ত মজুমদারের একটি কথায় প্রাণিত হয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশে বিশাল আকৃতির উপন্যাসের দরকার আছে, কিন্তু কেউ লিখছে না। কারণ তিনি মনে করেন, তরুণ বয়সে বা লেখালেখির একদম শুরুতে, নিদেন পক্ষে পাঁচশো পৃষ্ঠার মতো একটা উপন্যাস—চেষ্টা করা দরকার। পরে হোক সেটা ব্যর্থ বা আবর্জনা, যা কোনো দিন প্রকাশিত হবে না, এমন লেখাই পরবর্তীকালে লেখককে বড় বড় কাজ করার ভিত্তি তৈরি করে দেয়।— এ কথাটা মাথায় ঘা দিয়েছিল। তাই হয়তো আমি এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলাম।

তবে লেখার প্রকাশের গল্পটায় প্রথম আছে অদ্বৈত মল্লবর্মণ সম্পর্কে একটি লেখা প্রণোদনা নামের পত্রিকায় পাঠিয়েছিলাম। সেটা ছাপা হয়। সেই ১৯৯৬/৯৭ সালে তিনশো মতো টাকা পেয়েছিলাম। তা নিয়ে গাদাখানিক বই কিনেছিলাম। পত্রিকা লেখা ও সেখান থেকে পাওয়া সম্মানী দিয়ে বই কেনা—এই চক্করে সেই-যে পড়েছিলাম, বোধ হয় আর বের হতে পারি নি। মাঝে মাঝে মনে হয়, বই কেনার টাকার জোগাড়ের জন্যই লিখি! বই কেনার টান কমাতে পারলে নিজের লেখাটা লেখার সুযোগ বাড়বে—এও ভাবি।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে শামীম রেজা, আসাদ আহমেদ, রনজু রাইম, হারুন রশীদ, শহিদুল ইসলাম বাবু, আরিফুজ্জামান অটল, মইন, বাদল, আমাদের বাংলা বিভাগের, বাইশতম ব্যাচের কম-বেশি সব বন্ধুর সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে মেতেছিলাম। কোনো কোনো দিন ভোরে উঠে প্রশান্ত মৃধা, প্রশান্তদার সঙ্গে সারা ক্যাম্পাস হাঁটতে হাঁটতে সাহিত্য নিয়ে আড্ডা দিয়েছি। পরে সেলিম আল দীন ও মোহাম্মদ রফিকের সাহচর্য, বিশেষ করে সেলিম আলদীনের সঙ্গপ্রাপ্তিটা আসলে লেখার জায়গাটায় ইন্ধন জোগায়, বিচিত্র সব ভাবনার সৃষ্টি করে। পরে পত্রিকায় কাজ ও লেখার কাজ পাল্লা দিয়ে চলে। বর্তমানে শিক্ষকতায় গবেষণার কাজ ও বিদ্যায়তনিক পড়ালেখা লেখালেখির কাজে যুগপৎ বাধা ও সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

শূন্যপরান ও অন্যান্য গল্প

এহসান হায়দার: আপনার ‘শূন্যপরান’ ও পবরর্তী ছোটগল্পের বইগুলিতে বা ‘যেখানে খুঁজেছ তুমি জীবনের মানে’ উপন্যাসে যৌনতা নানারূপে অনুষঙ্গ বা প্রধান প্রসঙ্গ হয়ে উঠে এসেছে, এটির সঙ্গে শিল্পের দিকগুলিকে ব্যাখ্যা করবেন?

হামীম কামরুল হক: টমাস মানের মতে, ইরোস(কামদেবতা)-ই হলো আর্টের প্রকৃত দেবতা। ফলে যৌনতা আসলে সাহিত্যের একটা উৎস। আমি এটাকে একমাত্র উৎস বলতে রাজি নই। যদিও আমার ছোটগল্প ও উপন্যাসে এ-প্রসঙ্গটি বার বার ফিরে এসেছে, কিন্তু আমি মাঝে মাঝেই মনে করেছি, এটি বাদ দিলে কেমন হয়। কিন্তু মানুষ মানে শরীর ও মন নিয়ে তৈরি একটা সত্তা। দর্শনের দিক থেকে দেখলে বুদ্ধিমত্তাই এর প্রধান দিক। গদ্য লেখা মানে তা যদি সাহিত্যের ক্ষেত্রে গল্প উপন্যাস হয়, সেটি আসলে এমন একটা সাধারণত্মে দ্রবীভূত হয়, যার প্রধান দিক হয়ে ওঠে ইন্দ্রিয়সংবেদন। এ নিয়ে গ্যোয়েটের একটা দারুণ ছক আছে। যেখানে কবিতায় তৈরি করে কল্পনা, ধর্মতাত্ত্বিক লেখা তৈরি করে আদর্শবাদী যুক্তি, দর্শন তৈরি করে বুদ্ধিমত্তা বা ইন্টেলেক্টের কাছে এর চূড়ান্ত আবেদন; আর গদ্য রচনার আবেদন হলো ইন্দ্রিয়সংবেদনে বা সেন্সুয়ালিটি-ই এর চূড়ান্ত দিক। আর এশীয় আফ্রিকার গল্পগাছায় ও চিত্রকলায় মানবশরীর ও মন কতটা সেন্সুয়াল—সেটি তো বলাবাহুল্য। সাহিত্যে মানেই মূলত প্রেমের গল্প ও সৌন্দের্য-সৃষ্টি। সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস ও দর্শনের ফাঁদে পড়া সাহিত্য আমাদের শেষঅব্দি কী দেয়? সাহিত্যে সবই থাকবে। সাহিত্যের মানেই সাহিতের ভাব এবং সব কিছু নিয়ে মেশামেশি। কিন্তু সেসব যদি সাহিত্যকে ছপিয়ে যায়, বিপদ সেটাই। যৌনতাও যদি সাহিত্যকে ছাপিয়ে যায়, সেটিও বিপদের কথা। শূন্যপরানের গল্পগুলি বা পরের বইগুলিতেও, যেমন ‘যেখানে খুঁজেছ তুমি জীবনের মানে’ উপন্যাসে খুব তীব্রতার সঙ্গে যৌনতা এলেও এটা জীবনের রূপক কতটা হয়ে উঠতে পারল, পাঠক জানেন। আমি মনে করি, আমি জীবনের কথাই লিখতে চেয়েছি, তাতে যৌনতা এসে পড়েছে অনিবার্যভাবে। ডি.এইচ. লরেন্স বা হেনরি মিলার বা জেমস বল্ডুইন বা লরেন্স ডুরেলের লেখা পড়ে দেখা গেলে যৌনতার অনিবার্যতা বোঝা যায়।

এহসান হায়দার: আমি জেনেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকার সময়ে আপনি শাহনামা পাঠ সম্পন্ন করেছিলেন, শাহনামাতে যে আখ্যান বেড়ে উঠেছে তা কীভাবে দেখেন এ মুহূর্তে?

হামীম কামরুল হক: এটা স্মরণীয় পাঠ। ছয় খণ্ডের বিশাল আকৃতির শাহনামা পড়া। প্রায় পঁয়তাল্লিশশো পৃষ্ঠা পড়া ও নোট করা।—সেটি যে কী উপকার করেছিল তা ভাষায় বলবার নয়। সেলিম আল দীন শাহনামা পড়তে বলেছিলেন। তাঁর কাছেই ৬ খণ্ড ছিল। আমি অনেক অনুনয়বিনয় করে, দুটো খণ্ড পড়তে ধার নিই। কিন্তু তিনি এমন ভাব করেছিলে, যে ভাবী তাঁর এই যত্নে রাখা বইগুলি কাউকে দেন না। দুটো খণ্ড পড়ার পর তিনি বলেন, আগামী একমাস এই দুই খণ্ডে যা পড়লাম ও পেলাম তা নিয়ে ধ্যান করতে। আমি তো শাহনামার তৃষ্ণায় পাগল। এক রাতে ভীষণ মন খারাপ নিয়ে ফিরছিলাম। সঙ্গে সানী ভাই ছিলেন, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগে বর্তমানে অধ্যাপক আহমেদ সানী। তিনি আবার মন খারাপ দেখে বলেন, দুরো বাদ দাও। একমাসের আগেই পাইবা। পরে আমি বুদ্ধি করে সরাসরি ভাবী মানে পারুল ভাবী, সেলিম স্যারের স্ত্রী বেগমজাদী মেহেরুন্নেসা পারুলের কাছ থেকে বাকি চার খণ্ড নিয়ে পড়ি। স্যারকে না বলেই। যে খণ্ডটা নিতাম, প্রথমে মলাট করে ক্যালেন্ডারের শক্ত কাগজ দিয়ে মলাট করতাম। তারপর পড়া শুরু হতো, সঙ্গে নোট। সেই নোট এখনও আমার সঙ্গে আছে। ভাবী বলেছিলেন, এত যত্ন করে যে বই পড়ে তাকে বই দেওয়াই যায়। ফলে কোনো বাধাই রইল না। একের পর এক শাহনামার খণ্ডগুলি পড়ে ফেলা হয়। পরে সেলিম স্যার বিস্মিত হন। কারণ তিনি শামীম রেজাকে একদিন রিক্সায় যেতে অস্ফুটে বলেছিলেন, আমিও তো তিন খণ্ডের বেশি পড়িনি আর হামীম পুরোটা পড়ে ফেলল! এই এটা আবার হামীমকে বলিস না। তবে শামীম বলেছিল অনেক পরে।—এটা লক্ষ করেছি, স্যার বইটার নানান জায়গায় মার্জিনে মন্তব্য লিখেছিলেন, কিন্তু তিন নম্বর খণ্ডের পর আর কোনো এমন মন্তব্য পাইনি।

শাহনামা পড়ার পর জীবন ও পৃথিবীর আয়তন যেন আগের চেয়ে বেড়ে গিয়েছিল। এপিক পড়লেই হয়ত এমন হয়। সেলিম স্যার বলেছিলেন, বুকের ভেতর যে একটা এপিক ঢুকিয়ে ফেলতে পারে, তার আর মৃত্যু নেই।—স্যার এমন এক্সট্রিমিস্ট কথাবার্তা বললে বিস্ময়ে হা হয়ে যেতাম। শাহনামার চেতনা সারা জীবন বহন করার। যেমন: “এই পৃথিবীতে মানুষ মুসাফির ছাড়া কিছু নয়। সে সরাইখানার ক্ষণিকের অতিথিমাত্র। একমাত্র মঙ্গলজনক কাজ ছাড়া আবর্তমান আকাশ তার কিছুই মনে রাখে না। ফলে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গলের কোনো বীজ তুমি বপন করো না। কারণ, যে-বীজ তুমি বপন করবে, পরিণামে কাটতে হবে সেই ফসল।”—এই চেতনা শাহনামা আমার ভেতরে সঞ্চার করেছিল। এত্ত এথিক্যাল বই এটা। এমন বই আমি আগে-পরে আর জীবনে পড়িনি। এছাড়া কাঠামোগতভাবে শাহনামা দেখিয়েছিল, কীভাবে ইতিহাস ও অনুভবকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে মেলাতে হয়, যদিও ফেরদৌসীর স্বর মাঝেমাঝেই বেজে উঠেছে। শাহনামাতে এত ভোরের প্রসঙ্গ আছে। সেলিম স্যার মার্জিনে মন্তব্য করেছিলেন, এত ভোর ভালোবাসতেন ফেরদৌসী! —শাহনামা শেষ করে, তখন সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথ না-পড়লেও, মনে হয়েছিল, ফেরদৌসী তো আরেক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কী! সেলিম স্যার রবীন্দ্রনাথকে বলতেন ‘আদি হোমার’। হোমারের গল্পগুলি হয়ত ফেরদৌসী শুনেছিলেন। দাকিকির কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন শাহনামার প্রেরণা। সাহিত্য কীভাবে রিলে রেসের মতো এক লেখক থেকে আরেক লেখকের হাতে রিলে রেসের সেই ব্যাটন তুলে দেয়, সেটি শাহনামা পড়ার ভেতর দিয়ে টের পেয়েছিলাম। গল্পের পরম্পরা তৈরি হয়। আর যে গল্প বলতে পারে, সেই তো ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এ ক্ষমতা তথাকথিত রাজনৈতিক ক্ষমতার চেয়ে অনেক বড়, অনেক গভীর ও অনেক টেকসই। এই ক্ষমতা ভালোবাসা দিয়ে মানুষের কাছে ভালোবাসা আদায় করিয়ে দেয়।—অপার এর রহস্য। ওই ক্রূর হিংসাত্মক রাজনীতি সেই খোঁজ কোনোদিন পাবে না। মুতের ফেনার মতো এই রাজনীতি করা লোকজন ধিক্কৃত হবে। কালের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।—শাহনামা সেই আখ্যানের খোঁজ দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে।

এহসান হায়দার: নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন সম্পর্কে বলবেন কিছু, যাঁকে নিকট থেকে দেখেছেন বহুদিন…

হামীম কামরুল হক: আমার কাছে প্রতিদিন যিনি ভাস্বর তিনি সেলিম আল দীন। তিনিই আমাদের ভেতর ফেরদৌসী ও রবীন্দ্রনাথকে প্রোথিত করে দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন, বেদব্যাস ও হোমারকে। গ্যোয়েটে ও তলস্তয়কে। তাঁর মতে, শেক্সপিয়ার হীনতা-ক্রূরতার লেখক। জীবনে এই ক্রূরতা-বক্রতা-নিষ্ঠুরতা আছে, কিন্তু সেটি চূড়ান্ত নয়। লেখক হিসেবে শেক্সপিয়র অনেক বড়, কারো চেয়ে ন্যূন নন, কিন্তু তিনি অনুসরণীয় লেখক হতে পারেন না—এমনটা মন করতেন সেলিম আল দীন। সেলিম স্যারের জগৎ ছিল ধ্রুপদি সাহিত্যের প্রেরণা দিয়ে ঘেরা। গ্যোয়েটে-তলস্তয়-রবীন্দ্রনাথ এবং অতি অবশ্যই ফেরদৌসী। হাফিজ-রুমি-নিযামীকে নানান কথায় বার বার উদ্ধৃত করতেন। তাঁকে দেখেছি যতটা একজন লেখককে অতি কাছ থেকে তাঁর সমস্ত কিছুসহ দেখা যায়। (যদিও না দেখার অন্ধকারে পড়ে থাকে তারও চেয়ে বেশি।) তাঁর সৃষ্টিশীলতার নানান সঙ্গ-অনুষঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছি। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবন, এমন কি তাঁর সেই সেনেরখিল গ্রামের ‘ছোট মুহুরি বাড়ি’তে গিয়ে দেখেছি, তাঁর বংশের মানুষদের। তাঁকে ঘিরে যারা ওই সময়ের জাহাঙ্গীরনগরে দিনের পর দিন কাটিয়েছি, তাঁদের অনেকের মধ্যে একজন আমি। আমি স্যারকে দেখেছি, একদম বাঙালি মুসলমানের লেখক হওয়া বলতে কী বোঝায় সে জায়গা থেকে। তিনি বলতেন, আমি তো শাঁওলী(মিত্র)-র মতো সকাল বিকাল বাংলাসাহিত্যের যুগন্ধর প্রতিভাদের দেখিনি। এই বাংলার বাঙালির হিসেবে শাকপাতা খেয়ে যতটা পারি লেখার চেষ্টা করেছি। কী হয়েছে তা মহাকাল বিচার করবে। সেলিম স্যার বলতেন, “আমরা জন্মেছি গ্যোয়েটে-তলস্তয়-রবীন্দ্রনাথের মতো মহা মহা লেখকদের স্তুতি করার জন্য। আমাদের লেখার কিছু নেই। বরং জীবনে যদি একবার রবীন্দ্রনাথকে এক কাপ চা বানিয়ে এগিয়ে দিতে পারতাম, তাহলেই আর লেখক হতাম না। বা হওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করতাম।”—এই হলেন স্যার। তিনি নিজের লেখা নিয়ে, নিজের ঢাক নিজে অনেক বাজালেও, দিনের শেষে তাঁর নিজের সম্পর্কে এই হলো সারকথা। নিজেকে ও নিজের লেখাকে নিয়ে দূরের লোকদের সামনে অনেক আত্মপ্রচারধর্মী কথা বললেও, যাদের তিনি কাছের মনে করতেন, আমি জানি না, অন্যদের বলতেন কিনা, আমি বহু বহু বার তাঁর নিজের লেখা নিয়ে এই আক্ষেপ করতে দেখেছি। তাঁর দিনপঞ্জিতে এর কিছু প্রমাণ আছে। স্যারের সম্পর্কে বলতে গেলে কথা শেষ হবে না। আমাদের বন্ধু সাংবাদিক হারুন রশিদ একটা লেখা লিখেছেন: ‘রবীন্দ্রনাথকে দেখিনি, সেলিম আল দীনকে দেখেছি’ নামে। সেলিম আল দীনের নামে হারুন একটা গ্রন্থগার প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর(হারুনের টাঙ্গাইলের সখীপুরের) গ্রামের বাড়িতে।

এহসান হায়দার: আপনার দৃষ্টিতে বাংলা কথাসাহিত্যের ধারাক্রম কীভাবে করবেন?

হামীম কামরুল হক: চেষ্টা করি। ভুলভ্রান্তি থাকলে কেউ ধরিয়ে দেবেন। ধারাটি হলো: চর্যাপদ—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন— বৈষ্ণবপদাবলী—মঙ্গলকাব্যসমূহ—রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান—মঙ্গলকাব্যের শেষ পর্যায়ের ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর—ঈশ্বর গুপ্ত—রামমোহন রায়—অক্ষয়কুমার দত্ত—বিদ্যাসাগর—মধুসূদন—বঙ্কিমচন্দ্র—দীনবন্ধু মিত্র—মীর মশাররফ হোসেন—রবীন্দ্রনাথ—নজরুল—জসীম উদ্দীন—পঞ্চপাণ্ডব—বিভূতি/তারাশঙ্কর/ মানিক।—এ অব্দি অখণ্ড বাংলা সাহিত্য। এরপর বাংলাদেশের সাহিত্য। আবুল হোসেন-ফররুখ আহমদ-সৈয়দ আলী আহসান—আহসান হাবিব—শামসুর রাহমান—আল মাহমুদ—শহীদ কাদরী—সৈয়দ শামসুল হক—আবদুল মান্নান সৈয়দ থেকে পরবর্তী ষাটের কবিরা। অন্য দিকে আবুজাফর শামসুদ্দীন—শওকত ওসমান—রশীদ করীম—আবু রুশদ—আলাউদ্দিন আল আজাদ—সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্—শামসুদদীন আবুল কালাম—শহীদুল্লাহ কায়সার—জহির রায়হান—শওকত আলী—হাসান আজিজুল হক—মাহমুদুল হক—আখতারুজ্জামান ইলিয়াস—কায়েস আহমেদ—সুশান্ত মজুমদার—মঞ্জু সরকার—মঈনুল আহসান সাবের—আতা সরকার—শহীদুল জহির—মামুন হুসাইন—শাহাদুজ্জামান—নাসরীন জাহান—পারভেজ হোসেন—কাজল শাহনেওয়াজ হয়ে নব্বই দশকের লেখকরা। এর সমান্তরালে হুমায়ূন আহমেদ ও ইমদাদুল হক মিলনকেও বাদ দিতে চাই না। আড়ালে পড়ে গেছেন জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, হরিপদ দত্ত, জুনাইদুল হকসহ আরো অনেকে। রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, সুফিয়া কামাল, রিজিয়া রহমান, রাজিয়া খান, দিলারা হাশেম, জাহানারা ইমাম, সেলিনা হোসেনরা আছেন। কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ এবং নাটক দিয়ে আরো কয়েকটা আলাদা আলাদ পরম্পরা তৈরি করা যেতে পারে। নাটকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, মুনীর চৌধুরী, নূরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ, সাঈদ আহমেদ, সৈয়দ শামসুল হক, মমতাজউদ্দীন আহমেদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, মামুনুর রশীদ ও সেলিম আল দীন হয়ে মাসুম রেজা পার হয়ে এই সময়ের নাট্যকারেরা চলে আসবেন। সব নাম নেওয়া সম্ভব নয়, নাম বাদ পড়ছে অনেক, যাঁদের নাম নেওয়া হলো না, নিজের নাম সেখানে মনে মনে বসিয়ে নিতে পারেন। আমার বলা ও না-বলায় কিছু যায় আসে না। বাংলা সাহিত্য কাহ্নুপা থেকে অধুনা লিখতে আসা তরুণতম লেখকের হাত ধরেই অগ্রসরায়মান।

এহসান হায়দার: বাংলাদেশের সাহিত্যে নীরিক্ষাধর্মী গল্পের সংযোজন কেমন দেখেন?

হামীম কামরুল হক: একসময় খুব দারুণ মনে হতো। এখন তত জোর পাই না। সাহিত্যের পরীক্ষানীরিক্ষা জরুরি ও নিত্য জারি রাখারও বিষয়। কিন্তু আরোপিতভাবে হলে সেটি আর ঠাঁই পায় না, তলিয়ে যায়। আসলে লেখা যেভাবে আসে সেটি সেভাবেই আসতে দেওয়া দরকার। একজন লেখকের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর জীবনচর্চাই তাঁর সাহিত্যে ছাপ ফেলতেও পারে, নাও পারে। লেখক ধনীগৃহের আলাল না কি হতদরিদ্র রাখালের দুলাল—তাতে কিছু যায় আসে না। তলস্তয়-রবীন্দ্রনাথ-মার্সেল প্রুস্তরা যেমন আছেন দস্তয়েভস্কি-নজরুল-জীবনানন্দ-সমরেশ বসুরাও আছেন, অদ্বৈত মল্লবমর্ণরাও আছেন।

এহসান হায়দার: বিদ্যায়তনিক গবেষণায় চিন্তামূলক ভাবনাগুলির প্রসার থাকে না, এর প্রধান কারণগুলিকে ব্যাখ্যা করবেন কি?

হামীম কামরুল হক: কারণ আমাদের নিজেদের তত্ত্ব এখনও এখানে আমরা তৈরি করতে পারিনি। আমরা ইউরোপীয় তত্ত্বের আলোকে নিজেদের যাচাই-বাছাই করছি। রস ও ভাবের দিক থেকে শেক্সপিয়রকে যাচাই করা যাক তো—তিনি বীররস করুণ রস শৃঙ্গার রস বা হাস্যরস কীভাবে ফলিয়েছেন? পরমার্থ বা সংবৃত্তের জায়গা থেকে দেখা যাক নিজেদের সাহিত্যকে। দেখি কি? দেখি না তো। দর্শন ও বিদর্শনের জায়গা থেকে জীবন ও যাপনের ব্যাখ্যা তো তৈরি হয়েছিল এখানে। এই বাংলার মহাজ্ঞানী অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের কাছে আমরা যাইনি। শীলভদ্রের কাছে আমরা যাইনি। সবচেয়ে বড় কথা, চীনের যে লাও-ৎস বা সান জুর কাছ থেকে আমরা আমাদের জীবন ও ভুবন বিন্যাসের শিক্ষা নিতে পারতাম। অবশ্যই সক্রেটিস প্লেটোও আমাদের, কিন্তু সেটা আমাদের মতো করে। পশ্চিমাদের নন্দনতত্ত্বের মহত্ত্ব আছে, কিন্তু পরে তা নিয়ে তাদের গভীর রাজনীতি আমাদের নিজেদের চিনতে দেয়নি। জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ সব কিছুর সঙ্গে সংযোগ তৈরি করার বিষয় আমরা কতটুকু করেছি? কনফুসিয়াস বা রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা ও আচারআচরণে বা কোড অব কন্ডাক্ট যেভাবে হাজির করেছেন, আমরা সে দিকে এখনও তাকাইনি।… আমার কাছে পল অস্টার প্রিয় শহীদুল জহিরও প্রিয়। উল্টাটা একজম মার্কিনির বেলায় ভাবা যায়? তদুপরি, টমাস পিঞ্চনের জটিল কঠিন বইগুলি, যা আমেরিকার গহীন গভীর ইতিহাসের স্মারক— সেটি আমাকে যত টানে, লু স্যুন থেকে মো ইয়ান কতটা টানে? আমাদের মাথার ভেতরে দেশ-ভাষা-সংস্কৃতির নামে যে-সীমানা আমরা দিয়ে রেখেছি, যে বিভেদের দেওয়াল তুলেছি ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের নামে; ধর্মের মহিমাময় উদরতাকে পরিণত করেছি হিংস্রতায়; সেই মগজের সেই দেওয়ালগুলি আগে ভাঙতে হবে। তারপর বাইরের। সংস্কৃতি দিয়ে ঐক্য তৈরি হয়, বিভেদের সংস্কৃতি হলো হীন রাজনীতির ফল। যেকোনোভাবে মীমাংসার পথ তৈরি করাই তো রাজনীতি। হাজারটা পথ ব্যর্থ হলে এক হাজার এক নম্বরে যাও— রাজনীতি এজন্য বহুমিশ্রিত, যেখানে যেটা কাজে লাগবে সেটা খাটিয়ে দেখ। হো চি মিন বলেছিলেন, দেশগড়ার কাজে মার্কসবাদের চেয়ে ভালো কিছু পেলে, সেটা পাওয়ামাত্র গ্রহণ করব। আসল হলো কাজটা হওয়া, নিজের রাজনৈতিক মত অটলভাবে আঁকড়ে ধরা নয়। এর বদলে ক্ষমতাকামী লুটপাট আর বিদেশের এজেন্সি নেওয়া রাজনীতি আমাদের দেউলিয়া করে দিচ্ছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর যে, লেখক-কবিরাও এর ফাঁদে পা দিচ্ছেন। তাঁর কাজ ছিল নিজের লেখার কাজটা এই পরিস্থিতিতে সত্যসম্মতভাবে সাহসের সঙ্গে তুলে আনা, সব পক্ষের দোষ ও গুণ দেখানো। সবাই এককাট্টা ভালো নয়, খারাপও নয়।—কিন্তু আমরা সব পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে যাচ্ছি। ফলে সৃজনী কী বিদ্যায়তনিক লেখালেখিও দুষ্ট-ভ্রষ্ট আদতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এহসান হায়দার: বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডিতে যখন আপনি শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেছেন, তখনকার সময়ে যারা আপনারা সাহিত্যচর্চায় মন দিয়েছিলেন—এ সময়ে এসে সে মূল্যায়ন করবেন?

হামীম কামরুল হক: সাহিত্যের ধারা প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বত্র বইতে থাকে। কেউ যদি মনে করে, আমাদের সময়টাই… আহা কী দারুণ ছিল! —এটা খুবই আদিখ্যেতা ন্যাকামিমার্কা হয়ে যায়। সবসময় প্রকৃত সাহিত্যের ধারায় লোক কম। কিন্তু সবসময় কোনো না কোনো ব্যক্তি দায়িত্ব বোধ করেন। কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—তাঁকে পেয়ে বসে।… লেখার কাজটা অন্য সমস্ত কাজের চেয়ে আলাদা। কারণ কোনো নিয়মনীতি বেঁধে দেওয়া নেই। সুরের সাধনায় বা সংগীতে কত ধারা আছে, রেওয়াজের চর্চা আছে। কিন্তু লেখায় এমন ধারা নেই যে, একজন সকালে উঠে একদিন বাস্তববাদী লেখা লিখল, একদিন জাদুবাস্তববাদী লেখার চর্চা করল; একদিন শৃঙ্গাররসের লেখা লিখল, একদিন বীর রসের, আরেক দিন করুণরসের লেখা লিখল। পড়ে কজন ভরতের নাট্যশাস্ত্র? বা নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পন? এছাড়াও অভিনব গুপ্ত, আনন্দবর্ধন কত তাত্ত্বিক আছেন। জেমস জয়েস সারা জীবন ধরে মাঝেমাঝেই এরিস্টটালের পোয়েটিক্স পড়েছেন শব্দে ক্রিয়া বা লীলাটাকে প্রতিনিয়ত বোঝার জন্য। আমরা পড়ব কি তেমন করে ভরতকে বা বাৎসায়নকে? বাৎসায়নে কামশাস্ত্র তো কেবল যৌনতার বই নয়, জীবনচর্চার বই। কীভাবে আশেপাশের সব কিছুর সঙ্গে সুন্দর ও সুখ তৈরি করতে হয়, সেই বই। … যাই হোক, নিজের কালকে মহৎ মনে করি না। সব কালেই সব ধরনের মানুষ থাকেন, কেউ কেউ দায়িত্বগ্রহণ করেন। দায়বদ্ধ পাঠক ও দায়বদ্ধ লেখকের সংখ্যা যত বাড়বে ততই আমাদের শিক্ষায়তনের জীবন সুন্দর হবে।

এহসান হায়দার: বাংলাদেশের গল্প-কথাসাহিত্য বিশ্বপরিমণ্ডলে বিস্তৃত ও তুলনামূলকভাবে আলোচিত হয়নি, এর অন্তরায় কি কাজ করেছে বলে মনে করেন?

হামীম কামরুল হক: রবীন্দ্রনাথ হলেন এমন এক প্রতিভা যিনি সব কিছুর সঙ্গে তফাৎ তৈরি করে দিতে পারেন। ওই যে বলে না, হি মেকস অল দ্যা ডিফারেন্সেস। সেলিম আল দীন (তাঁর এক্সিট্রিমিস্ট/ তুরীয় আত্মবিশ্বাসে) বলতেন, ‘‘এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যদি আবার সৃষ্টি হয়, তাহলে তা হবে রবীন্দ্রনাথকে বোঝার জন্য।… নিজের মাথা নিজের হাতে কেটে নিজের পায়ে লাথি মারা জাতি আমরা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমরা এই কাজ করেছি।’’… আমরা রবীন্দ্রনাথকে চর্চা করি না, বিচিত্র অজুহাত তুলে। একজন বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরের লেখকদের তৈরি করার প্রেরণা হতে পারেননি। কী অদ্ভুত। বিভূতিভূষণ কত রবীন্দ্রনাথ প্রিয় ও রবীন্দ্রনাথ চর্চাকারী ছিলেন— আমরা জানি না। তারাশঙ্কর থেকে দেবেশ রায়কে রবীন্দ্রনাথ বাদ দিয়ে ভাবা যায় না। অথচ তারা মোটেও রাবীন্দ্রিক নন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কি রাবীন্দ্রিক? কিন্তু তাঁর রবীন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টি কতটা ইতিবাচক ছিল চিন্তা করা যায়! সৈয়দ হক বা হাসান আজিজুল হক কতটা রবীন্দ্রনাথ প্রিয়।…

আমাদের গদ্যে শব্দ প্রয়োগের তো সর্বনাশ ঘটে গেছে। ‘বাংলাদেশি বাংলা’ নামের আজব এক ভাষা তৈরির চেষ্টা চলছে। চলুক। বিজ্ঞাপনের ভাষায় দেখবেন: ‘‘খাইলেই অন্য লেভেলে।’’—এট কী ধরনের বাংলা? ‘‘লক করুন ময়েশ্চারাইজার আনলক করুন সৌন্দর্য।’’— এ কী শুরু হয়েছে! রোধ করুন তৈলাক্ততা মুক্ত করুন সৌন্দর্য— এমন বললে যেন খুব খারাপ শোনায়! আপতভাবে মনে হতে পারে কিছুই না, কিন্তু এসব যে কতটা ভয়াবহ তা বলার বাইরে। ‘আসতেসিলেন’, ‘করতেসিলেন’, ‘পারতেসি না’— সঙ্গে ইংরেজি শব্দে পট্টি যেমন আছে তেমন আছে সংস্কৃত তৎসম শব্দের পট্টি— খাইলেই অন্য লেভেলে— এই তিনটা শব্দেই তো আছে ইংরেজি সংস্কৃত ও খচ্চরে হাতে তৈরি শহুরে বাংলা— গলিত ভাষা বলি একে। ‘ভাষা’ শব্দটিকে লিখছে ‘ভাশা’। ভাবা যায়! আঞ্চলিক ভাষার সৌন্দর্যও এতে নেই। ‘‘ফ্রেন্ডস ছাড়া লাইফ ইম্পসিবল’’—এই হলো ফোনকোম্পানির বিজ্ঞাপনের ভাষা! আমরা এভাবে অনুকরণ করছি। বলা যে, শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা হলাম নকলবাজ। আর শিল্পপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে যন্ত্রচালক। হাল বাংলাদেশি বাংলায় বললে এটা বলতে হয় এভাবে— আর্টে আমরা কাপিয়ার, আর টেকনোলজিতে অপারেটর।—নকল কখনো আসলের জায়গা নিতে পারে না। ফলে বিদেশের নকলে নাকাল হওয়াই আমাদের নিয়তি হতে পারে। যদিও বললাম কেউ কেউ দায়িত্ব নেবেন, নেবেনই। কিন্তু সংখ্যায় তারা যদ্দিন কম, তদ্দিন আমাদের বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে গণ্যতা-মান্যতা তৈরি হবে না। সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা অর্জনের বিষয়ও আছে ভিক্ষুক যতই ভালো গান করুক, তাদের কয় জনকে রেডিও-টেলিভিশনে নিয়ে যাবেন আপনি?

এহসান হায়দার: সমালোচনাসাহিত্যকে কীভাবে ভাবেন আপনি?

হামীম কামরুল হক: সমালোচনা মানে মার্লো পাঁতির মতো কেউ যদি আসতেন, বা মরিস ব্লাশোর মতো। ছিল আমাদের প্রাচীন বাংলায়, লালনের গানেও কত কিছুর সমালোচনা আছে। কত ক্রিটিক্যালি/ সূক্ষ্ণভাবে ও তীক্ষ্ণভাবে দেখেছিলেন তিনি দেহ, মন ও জীবনকে। সেই পদ্ধতির পথ তৈরি করা হলো সমালোচনার সাহিত্যের পথ। বলা হয়, সারা জগতের মাত্র দুটো জায়গার জ্ঞানচর্চার পদ্ধতি তৈরি হয়েছিল। এক—এথেন্সে, ও দুই—মগধে। দেখুন, যে-বিদ্যার মূলে ‘গ্রিক’ নেই সেই বিদ্যা ইউরোপে দাঁড়াতে পারে না। তেমন আমাদেরও হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমরা আমাদের এখানে দর্শন যে তৈরি করেছিলাম এটাই তো এখনও অনেকে মানেন না। রায়হান রাইন ও সৈয়দ নিজারের মতো কয়েকজন চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সাহিত্যসমালোচনা তো কেবল পত্রিকার বইআলোচনা বা পিএইচডিতে কারো ‘জীবন ও সাহিত্য’ নিয়ে আলোচনা নয়। সাহিত্য সমালোচনা হলো ক্রিটিসিজমের পদ্ধতি তৈরি করা। সেটা আমাদের করতেই হবে। ইউরোপীয় বাস্তববাদ, অস্তিত্ববাদ এসব রেখে বা বাদ দিয়ে আমাদের ভাব ও রসের দিক থেকে দেখাটাও কাজ। ইউরোপ সাহিত্যকে জ্ঞান ও সত্যের কাজে লাগাতে চায়। আমাদের সাহিত্য আনন্দের ভেতরে দিয়ে সমৃদ্ধ হওয়ার সাহিত্য। সুন্দর ও নৈতিকতার আলাদা মাত্রা তৈরি হয় প্রকৃত আনন্দকে চেনার মাধ্যমে। এই আনন্দ মানে ফুর্তির আনন্দ নয়, পার্টি বা মৌজমাস্তির আনন্দ নয়। এহলো আস্বাদ করার আনন্দ। তিতামিঠাঝালটকনোনতা সবরকমের স্বাদ গ্রহণ করার সামর্থ্য অর্জন।

এহসান হায়দার: কবিতা এবং চিত্রকলা, এই দুইয়ের বিভাজন করেন কীভাবে—কথাসাহিত্য বা গল্পে দুটি বিষয়কে কীভাবে দেখাতে চান?

হামীম কামরুল হক: জটিল প্রশ্ন। আমার মতে কবিতা ও চিত্রকলা এত নিবিড়ভাবেভাবে বিনিময় করতে পারে তা বলবার নয়। আগের লেখকরা সাহিত্যের থিম পাওয়ার জন্য চিত্রকলার প্রদর্শনীতে যেতেন। এখন কেউ কেউ যেমন গল্প-উপন্যাসের প্রেরণা আর্টফিল্ম/ সিনেমা থেকে পেতে চান। আমি মনে করি, সব শিল্প সব শিল্পকে সমৃদ্ধ করে। এটা একই সঙ্গে বহুতে এবং বহুর ভেতরে এককে পাওয়ার এক অব্যাখ্যনীয় প্রক্রিয়া। সেলিম আল দীন দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলতেন, কিন্তু আমি মনে করি, এটা আদান-প্রদান ও গ্রহণ-বর্জনের জায়গা থেকেই গণ্য হতে পারে। কবিতার ভূমিকা ও কথাসাহিত্যের ভূমিকা তো আলাদা। গড়ন-গঠনও আলাদ। কিন্তু কবিতা উলম্ব বা ভার্টিক্যালি অনুভূতি ও সংবেদনের শীর্ষে পৌঁছাতে চায়, যা গদ্যের ইন্দ্রিয়সংবেদনের চেয়ে আলাদা। গোয়েন্দা উপন্যাসের মতো তো গোয়েন্দা কবিতা তৈরি হয়নি। অন্য দিকে ইরোটিক কবিতা ও ইরোটিক উপন্যাস-গল্প কিন্তু আছে। এভাবেই এক জায়গায় যা মেলে না, অন্যত্র তা মিলে যায়। এভাবে চিত্রকলা ও এর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের সব কিছুর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। বিনিময়টা কীভাবে? রবীন্দ্রনাথের জীবন, গ্যোয়েটের জীবন এর উত্তর। এজন্যই তাঁরা বিরাট, মহান ও চিরায়ত।

এহসান হায়দার: গল্প কিংবা উপন্যাসে নীতিশাস্ত্র প্রয়োগ কতটা জরুরি বলে মনে করেন?

হামীম কামরুল হক: আমার অন্যতম প্রিয় লেখক মতি নন্দী মনে করেন, তৃতীয় বিশ্বের দেশের লেখককে লেখার ভেতরে বক্তব্য প্রকাশ করতেই হয়। বঙ্কিম বলতেন, ধর্ম যেভাবে নীতি শেখায় সেভাবে নয়, মানে সৌন্দর্য সৃষ্টির মাধ্যমে সুন্দর ও অসুন্দরের তফাৎ তৈরির ভেতর দিয়েই সাহিত্য নীতিনৈতিকতার কথা বলে। ফলে জরুরিই মনে করি। সাহিত্য শেষ পর্যন্ত একটা আর্টওয়ার্ক, কিন্তু ততটাই নৈতিক কাজও।

এহসান হায়দার: আপনি নতুনদের লেখা গল্প পড়েন, তাদের উদ্দেশে কিছু বলবেন?

হামীম কামরুল হক: নতুনদের লেখা পেলেই পড়ি। বিশেষ করে, একদম প্রথম দেখছি কারো লেখা, তাঁর লেখার শিরোনাম ও প্রথম অনুচ্ছেদ যদি টানে তাহলেও তো কথাই নেই। না-টানলেও পড়ি। তাঁদের উদ্দেশ্যে কী বলব? নিজের উদ্দেশ্যও বলি: বাংলা ভাষাটা বাংলায় লিখতে সবদিক থেকে নিরন্তর চেষ্টা করা দরকার। সাহিত্যের পড়া তো বটেই, ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞানের বিষয়াবলির পাশাপাশি যা কিছু জীবনকে ঘিরে আছে, তার সব কিছু সম্পর্কে জানা ও বোঝাটা বাড়াতে পারলে সাহিত্যের মান ভালো হবেই। শব্দের বোধ ও গদ্যবোধ—এ দুটো ঠিকমতো তৈরি হলে বাদবাকি সব কিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়ে যাবে।

আমি মনে করি, শিক্ষাদীক্ষার মূল হলো—গদ্যবোধ। কীভাবে বাংলা ভাষাটাকে বাংলায় লিখতে হবে। কেতাবি বাংলায় নয়, সুন্দর সাবলীল স্বচ্ছ প্রাঞ্জল বাংলা গদ্য লেখাটা আয়ত্ত করা সারা জীবনের সাধনার বিষয়। আজকাল তো সাহিত্যের সাধনা, সাহিত্যের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা প্রায় শোনাই যায় না। একজন বিখ্যাত লেখক বলেছিলেন, “লেখকের জামাকাপড় থাকবে স্বল্প, আর পেটটি হতে হবে ক্ষুদ্র।” কারণ সে তো সাধনা করবে। ধর্মগ্রন্থের বা ক্ল্যাসিক কোনো একটা বইতে পড়েছিলাম, যেখানে বলা হচ্ছে: “আমি তোমার জন্য জ্ঞান রেখেছি খালি পেটের ভেতর; আর তা তুমি খুঁজছো ভরা পেট নিয়ে; তুমি কীভাবে জ্ঞানী হবে? আমি তোমার জন্য সম্মান রেখেছি আরাধনা/সাধনার ভেতরে; তা তুমি খুঁজছো বাদশার পাশে বসে; তুমি কীভাবে সম্মানিত হবে? আমি তোমার জন্য সুখ রেখেছি ত্যাগের ভেতর; আর তুমি তা খুঁজছো ভোগের ভেতর; তুমি কীভাবে সুখী হবে?” তেন ত্যাক্তন ভুঞ্জীথাঃ—বলে যে কথাটা আছে, আমি বলি, ছেড়ে দেওয়ার ভেতরে দিয়ে পাওয়া—এসব কথার ভেতরের কথা যদি আমরা বুঝি, তাহলেই হয়ত কিছু কাজ করে যাওয়া যাবে। নইলে আমাদের কাজ মানুষের কোনো কাজে লাগবে না।

অক্ষরপুরুষ ও অন্যান্য গল্প

এহসান হায়দার: কাদের কবিতা পাঠে স্বস্তি পান?

হামীম কামরুল হক: শুধু স্বস্তি? বেদনা পাওয়ার জন্য তো কবিতা গান পড়ি ও শুনি। হৃদয় খুঁড়ে অবশ্যই বেদনা জাগানো দরকার। এটা খুবই দরকারি কাজ। দুঃখ নদীর ঘাটে অনুভবের নৌকাকে ভেড়াতেই হয়।… রবীন্দ্রনাথ প্রথমত। বার বার ফিরে যাই জীবনানন্দ, অরুণ মিত্র, শঙ্খ ঘোষ, আল মাহমুদ, উৎপলকুমার বসু, ভাস্কর চক্রবর্তী, মৃদুল দাশগুপ্ত… আসলে কে নন, রণজিৎ দাশ, শম্ভু চট্টোপাধ্যায় বা শম্ভু রক্ষিত… কে নন প্রিয়? অনন্য রায়, ফাল্গুনী রায় থেকে অরণী বসু, কদিন আগে পাওয়া সরসিজ বসুর কবিতা পড়ে পাগল হওয়ার দশা। স্বদেশ সেনের কবিতা পেয়ে তো মাথা খারাপের দশা। কবিতা যাঁরই পড়ি না কেন—আহসান হাবিব, শামসুর রাহমান, বিশেষভাবে আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণের প্রেমে কামে বিদ্রোহের আগুন ভরা কবিতা, বর্তমানে নূরুল হকের অসাধারণ ফুলকি তৈরি করা কবিতা! কী বলব, কবিতা মাত্রই প্রিয়, ভালো কবিতা যে-ই লিখুন না কেন। বাংলাদেশে কত দারুণ সব কবি। সবার নাম তো নেওয়া মুশকিল।

এহসান হায়দার: এদেশের সাহিত্যে গ্রাম এবং শহর এই দুইয়ের বিস্তার কতটা সফল বা অসফল, যেখানে অধিকাংশ মানুষ শহরের বাইরে বসবাস করে, আর সভ্যতার নিরিখে সাহিত্যের আধুনিকতাও বা কতটা ঘটেছে বলে মনে করেন?

হামীম কামরুল হক: বাংলা সাহিত্য তো গ্রামে বাস করে। অন্তত কথাসাহিত্য তো বটেই। একটা নদীর পাড় বা ধানের খেতের আল ধরে কারো চলে যাওয়া বা হেঁটে আসা মানুষের বর্ণনা দিয়ে শুরু না হলে বাংলায় সাহিত্য জমে কী! শহরের ও নগরের সাহিত্য কতটা তীব্র হতে পারে প্রথম দেখিয়েছিলেন মানিক। পরে মতি নন্দী ও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় তো পাকা নাগরিক লেখক। মতি নন্দীর সিদ্ধি সর্বদিক থেকে অসামান্য। তাঁর মতো নাগরিক জীবনের তীব্রতা বা তীব্র নাগরিক জীবন আর কজন আনতে পেরেছেন? কবীর সুমন—নিজেকে ‘নাগরিক কবিয়াল’ বলেন, কিন্তু লালনের ধর্মই পালন করেন গানে। আমাদের লেখকদের মধ্যে খুব বেশি লোক নিজেকে নাগরিক লেখক দাবি করতে পারেন না। কারণ আমরা তো দেখলাম নাগরিক মানসিকতা(সিটিজেন মেন্টালিটি), গণমানসিকতা(পাবলিক মেন্টালিটি) এবং দঙ্গুলে মানসিকতা(মব মেন্টালিটি) লেখকদের কতটা কীভাবে ঘিরে রেখেছেন। কারণ কী? কারণ এদেশে কোনো সত্যিকারের ইন্টেলেজেন্সিয়া/বুদ্ধিজীবীতা নেই। সবাই কম বেশি ডগম্যাটিক/সংস্কারবদ্ধ।

আধুনিক ও নাগরিক মানুষ নগরে নেই প্রায়। গ্রামে তাও কিছু লালন-হাসনের ‘মনের মানুষ’ ছিলেন।—এখন তাও আছেন কিনা কে জানে! রাজনীতির কূটচাল ও ডগমা তাদের কীভাবে আচ্ছন্ন করে দিতে পারে—সেসবের নমুনাই দেখে যাচ্ছি! সত্য একমাত্র সাহিত্য ও আর্ট ছাড়া কোথাও নেই, সেই সত্য-সুন্দর-কল্যাণকে রাজনীতির ভেতরে গিয়ে সবাই খুঁজছে, তারা কীভাবে সত্য-সুন্দর-কল্যাণকে পাবে? পাবে না। অসম্ভব। এজন্য বার বার পল অস্টার ও টমাস পিঞ্চনে চোখ চলে যাচ্ছে—সঙ্গে কোনোভাবে ভুলে যাওয়া যাবে না—এক হাজারটা পিঞ্চন মিলেও একটা রবীন্দ্রনাথ হয় না, গ্যোয়েটে হয় না(এখানে আমিও কি ডগম্যাটিক হলাম!)। অস্টার-পিঞ্চন পড়ব নিশ্চয়ই, কিন্তু বেদব্যাস-হোমার বাদ দিয়ে নয়। আমাদের যার যার জগৎ-কুটির তাকে তাকেই তৈরি করতে হবে। কূপমণ্ডক হয়ে ধর্মদেশসংস্কৃতির নামে ‘এই এই দেশবিদ্বেষী’ বা ‘ওই ওই দেশপ্রেমী’ হয়ে এখন এই জগতে মূর্খরাই বসবাস করতে পারে। এখন সারা পৃথিবীর জন্যই লিখতে হবে, সারা জগতের মানুষকে মনে রেখে এবং “নিজে”কে ভুলে গিয়ে…“তুমি লিখবে, পড়বে সারা পৃথিবী”—তরুণদের উদ্দেশে এটাও বলতে চাই। ধন্যবাদ।