মহাত্মা লালন সাঁইজি ও সিগমুন্ড ফ্রয়েডের দর্শন: ঐক্য না বৈপরীত্য

ড. অখিল পোদ্দার

লালন সাঁইজি ও সিগমুন্ড ফ্রয়েড—দুই ভিন্ন সময়, ভিন্ন ভূগোল ও ভিন্ন সমাজের সন্তান। একজন ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার এক সুফিবাদী সাধক, যাঁর জীবনের মূল কথাই ছিল অন্তর্জগতে মানুষ খোঁজা, আর অন্যজন ছিলেন বিশ শতকের ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানের পথিকৃৎ, যিনি আধুনিক মানুষের অবচেতনের গহ্বরে ঢুকে মানবমনের গঠন বিশ্লেষণ করেছেন। তবু এই দুই মনীষীকে পাশাপাশি রেখে যদি প্রশ্ন করা হয়, তাঁরা কি একে অপরের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মিল রাখেন, না কি তাঁদের চিন্তা একেবারেই পরস্পরবিরোধী—তবে উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কারণ লালনের দর্শন মূলত অন্তর্জগৎমুখী এক অস্তিত্ববাদ, যা সমাজ, ধর্ম, লিঙ্গ, জাতি ইত্যাদি সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে মানবমনের মুক্তির কথা বলে; অপরদিকে ফ্রয়েড মানুষের মনোজগতকে একটি কাঠামোগত বিশ্লেষণের ভেতর টেনে এনে যৌনতা, অবচেতন এবং মনস্তাত্ত্বিক সংকোচন দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। এ নিবন্ধে বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হবে, লালন ও ফ্রয়েডের দর্শন আদতে কোথায় মেলে, কোথায় ভিন্ন, এবং এই তুলনা আমাদেরকে কী চিন্তা দিতে পারে।

লালনের গানে, উপদেশে, সাধনায় যে দর্শন বিকশিত হয়েছে, তা একদিকে যেমন মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি ঋণী, অন্যদিকে তেমনি সুফিবাদের একটি গভীর আধ্যাত্মিক ধারার অংশ। তাঁর দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু ‘মানুষ’—এই মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না জাতপাত, ধর্ম, লিঙ্গ, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে। বরং এই মানুষ এক অন্তর্জগতের সত্তা, এক গভীর আত্মানুসন্ধানের ফল। লালনের সেই বিখ্যাত গান—“খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়”—এ যেন আত্মার গতিবিধি বোঝার এক রূপক। এখানে খাঁচা দেহ, পাখি আত্মা। এই যে আত্মা বা চেতনার উৎস সন্ধানের আকুতি, এটাই লালনের দর্শনের মূল। তিনি মন, আত্মা, শরীর—এই ত্রয়ীর সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করেছেন নিছক ধর্মীয় নয়, বরং এক অন্তঃস্থিত সত্যের সন্ধানে।

ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানের সূচনা কিন্তু অনেকটাই ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। তিনি জন্মেছিলেন অস্ট্রিয়ার এক ইহুদি পরিবারে এবং বেড়ে উঠেছেন বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার জগতে। তাঁর মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব মূলত আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার সংকটের প্রেক্ষিতে গঠিত, যেখানে যৌনতা, অবদমন, অবচেতন, ইদ-ইগো-সুপারইগো-এর মতো ধারণার মধ্য দিয়ে মানবমনের জটিলতা ব্যাখ্যা করা হয়। ফ্রয়েড বলেন, মানবসত্তার গভীরে এক অবচেতন স্তর রয়েছে, যেখানে মানুষ নিজের অজান্তেই কামনা, ভয়, ইচ্ছা ও স্মৃতিকে চাপা দিয়ে রাখে। তার মতে, মন ও শরীরের মাঝে সম্পর্ক জটিল এবং দ্বান্দ্বিক—মন চায় সমাজ ও নৈতিকতার বিধিনিষেধ মানতে, কিন্তু শরীর চায় বিকাশ, আনন্দ, স্বতঃস্ফূর্ততা। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—লালনের মানুষ আর ফ্রয়েডের মানুষ কি একই? দুজনেই তো দেহ-মন-আত্মা নিয়ে কথা বলেন, দুজনেই কোনো গূঢ় অন্তর্গত বস্তুর সন্ধান দেন। এক্ষেত্রে বলা যায়, লালন যে মানুষকে বোঝাতে চেয়েছেন তা এক আধ্যাত্মিক মানবত্ব—যা আত্মা, চেতনা, এবং মানবিক প্রেমের এক অখণ্ড রূপ। এই মানুষ শুধু সামাজিক বা যৌন মানুষ নয়; এই মানুষ সকল পার্থক্যের ঊর্ধ্বে এক বিমূর্ত অস্তিত্ব। অন্যদিকে, ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণে মানুষ অনেক বেশি সংক্ষিপ্ত, অনেক বেশি ‘problematic’। তিনি মানুষের ‘লিবিডো’ বা যৌন ইচ্ছাকে মৌলিক চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, মানুষ প্রথমেই একটি যৌন ও আত্মরক্ষারত সত্তা, পরে সমাজের নিয়মে গঠিত এক সামাজিক সত্তা।

তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিধাবোধের জায়গা তৈরি হয়। লালনের গানে যৌনতার কথা এসেছে, বিশেষ করে তাঁর- ‘‘মায়েরে জানিলে হয় তাঁর বাবার ঠিকানা’’ তিব্বত নিয়ম অনুসারে এক নারী বহু পতি করে, এই দেশে যা পাপে গণ্য অন্য দেশে পূণ্য তাই’’ “নারী পুরুষ নয় আলাদা” বা “গুরুরে চিনলে নারীরে জানবি”এমন সব গানে দেহতত্ত্ব এবং যৌন সম্পর্কের রূপক ব্যবহার করে এক উচ্চতর আত্মিক উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে। তাঁর দর্শনে নারী-পুরুষ দ্বৈততা মিথ্যা; মানুষ মূলত এক অদ্বৈত সত্তা, যার মধ্যে নারী ও পুরুষের বিভাজন কেবল বাইরের, আচারমূলক, সমাজনির্মিত। অথচ ফ্রয়েড সেই নারী-পুরুষ বিভাজনকেই মানবমনের কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখেছেন—ওই বিভাজন থেকেই জন্ম নেয় কামনা, সংকোচ, অবদমন, যা পরবর্তীকালে নানা স্নায়বিক ব্যাধি বা আচরণিক বৈচিত্র্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এখানে লক্ষণীয়, লালনের দর্শন একটি মুক্তির দর্শন—যা আত্মার মুক্তি চায় দেহ ও সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে। ফ্রয়েড, যদিও মনস্তাত্ত্বিক মুক্তির কথা বলেন (যেমন সাইকোঅ্যানালাইসিসের মাধ্যমে অবচেতনকে চিহ্নিত করে রোগ নিরাময়), তবু তাঁর কাছে মানবসত্তা চিরকাল দ্বিধাগ্রস্ত, চিরকাল সংকটময়। ফ্রয়েডের মানুষ কখনোই সম্পূর্ণ নয়, বরং নিজের ভেতরেই অসংখ্য টানাপোড়েনে জর্জরিত। অন্যদিকে লালনের মানুষ, যদিও অনির্ণেয়, তথাপি একধরনের ঐক্যের, প্রেমের, আত্মিক সংহতির দিকে ধাবিত। এখানে দুই দার্শনিকের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির এক গভীর পার্থক্য প্রকট হয়ে ওঠে। ফ্রয়েড মানুষকে ব্যাখ্যা করেন রোগ, সংকট, নিদান এবং নিরাময়ের প্রেক্ষাপটে; তাঁর কাছে মানুষ এক ভগ্ন, ক্ষতবিক্ষত মনস্তাত্ত্বিক সত্তা, যে সমাজের নিয়মে বন্দি হয়ে নিজের প্রাথমিক ইচ্ছাগুলোকে চেপে রাখে। আর লালন মানুষকে দেখেন সম্ভাবনার চোখে—সে আত্মসন্ধানী, প্রেমময়, ঐক্যকামী এক সত্তা, যে নিজেকে চিনলে সব ধর্ম, জাতি, গণ্ডির ঊর্ধ্বে উঠতে পারে।

তবে ফ্রয়েড ও লালনের দর্শনের মধ্যে কিছু গভীর অভিন্নতা উপেক্ষা করা যায় না। যেমন, দুজনেই বাইরের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা বা সামাজিক নিয়মের প্রতি গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ফ্রয়েড মনে করতেন ধর্ম হলো “collective neurosis”, যা মানুষ নিজের অসহায়তা ঢাকতে সৃষ্টি করেছে। ধর্ম মানুষের যৌনতা, কামনা, স্বতঃস্ফূর্ততা দমন করে তাকে কৃত্রিম নৈতিকতার বেড়াজালে বেঁধে ফেলে। এই দমন থেকেই জন্ম নেয় অবচেতন সংকট। লালনও তীব্রভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও গোঁড়ামির বিরোধিতা করেছেন। তাঁর গান—“ধর্মের কেরামতে জাত গেল টিকিয়ে”—এক নির্মম ব্যঙ্গ ধর্মীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, “জিজ্ঞেস করি মোল্লা, ব্রাহ্মণ কেমনে জাত যায়?”—এই প্রশ্ন কিন্তু একই সঙ্গে সমাজ ও ধর্মের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে।

অপরদিকে, ফ্রয়েড যেমন অবচেতনকে উদঘাটনের জন্য এক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির কথা বলেন (স্নায়ুবিশ্লেষণ), তেমনি লালন মানুষের অন্তর্জগৎ জানার জন্য এক প্রকার সাধনার কথা বলেন। এই সাধনা মানে শুধুই ভক্তি নয়, বরং মন, দেহ, ইন্দ্রিয় ও আত্মার একত্রীকরণের চেষ্টা। ফ্রয়েডও মনস্তত্ত্বে টকিং কিওর-এর মাধ্যমে মানুষের অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন করেন। তাই বলা যায়, উভয়ের মধ্যেই একরকম ‘introspection’-এর তাগিদ রয়েছে—যদিও একটির লক্ষ্য আত্মমুক্তি, অপরটির লক্ষ্য মানসিক রোগ নিরাময়।

লালনের কাছে নারী ও পুরুষের বিভাজন সমাজ নির্মিত এবং ধর্মীয় বিধিনিষেধ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। ফ্রয়েডের কাছে নারী পুরুষের ভিন্ন যৌন অভিজ্ঞতা তাদের অবচেতনের গঠনে মৌলিক ভূমিকা রাখে। তিনি ‘Oedipus complex’, ‘Penis envy’, ‘Castration anxiety’ ইত্যাদি তত্ত্ব দিয়ে পুরুষ-নারীর ভিন্ন মানসিক কাঠামো বিশ্লেষণ করেন, যা অনেকাংশে আজকের দিনে সমালোচিত। অথচ লালন নারীত্বকে কখনো হীনভাবে দেখেননি। বরং নারী তাঁর সাধনার অংশ, ‘নারীর মাঝেই গুরু’, ‘নারীর মাঝে মানুষ’। এইভাবেই তিনি লিঙ্গরাজনীতি ও লিঙ্গচেতনার এক নতুন ব্যাখ্যা হাজির করেন, যা বর্তমানকালেও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক।

ফ্রয়েড যদি বলেন, মানুষ নিজেকেই চেনে না—কারণ তার মন একটা বিশাল বরফশৈলের মতো, যার উপরিভাগ সচেতন আর নিচে বিশাল অবচেতন—তবে লালন বলেন, “মন রে, মানুষ যদি চিনতে পারতাম”—এই গানেই তাঁর গূঢ় আকাঙ্ক্ষা ধরা পড়ে। এখানে দুইজনই যেন এক অদেখা মানুষকে চিনবার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু তাঁদের পথ আলাদা। ফ্রয়েড সেই মানুষকে বিশ্লেষণ করেন অসুখ আর ইচ্ছার দ্বন্দ্ব দিয়ে, আর লালন চিনতে চান প্রেম, সাধনা, ও অন্তর্জগতের আলোকের মধ্য দিয়ে।

একটি গভীর দার্শনিক প্রশ্ন এখানেই উঠতে পারে—তাহলে মানুষ কী: এক অবদমিত যৌন সত্তা, না কি এক মুক্ত, প্রেমময়, আত্মজাগরুক আত্মা? ফ্রয়েডের মতে, মানুষ মূলত নিজের গভীর ইচ্ছাকে জানে না, তাই সে সংকটে; লালনের মতে, মানুষ জানে না নিজের আসল পরিচয়, তাই সে বিভ্রান্ত। এ দুই চিন্তার মাঝে একটি দার্শনিক সংযোগও আছে—‘অজ্ঞতা’ (unawareness)। দুজনেই মনে করেন, মানুষের অজ্ঞতা—হোক তা অবচেতন বা আত্মা সম্পর্কিত—তার দুর্ভোগের মূল। ফলে, জানার তাগিদ, আত্ম-উন্মোচনের আকাঙ্ক্ষা, আত্মবিশ্লেষণের পদ্ধতি—এই সব দিক থেকে তাঁদের চিন্তা এক ধরনের আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংলাপ তৈরি করে।

তবে সর্বোপরি বলা যেতে পারে, ফ্রয়েড ও লালনের দর্শন মূলত ভিন্ন মাত্রায় দাঁড়ায়। একজন বিশ্লেষক—যিনি মানুষকে ভেঙে দেখেন, আর একজন সংহতিবাদী—যিনি মানুষকে এক করতে চান। ফ্রয়েড মানুষের খণ্ডতা চিহ্নিত করে তা বিশ্লেষণ করেন; লালন সেই খণ্ডতাকে মিথ্যা বলে এক পরিপূর্ণ সত্তার সন্ধান দেন। একজন বলেন, মানুষ নিজের শরীর, কামনা, লজ্জা, ভয় দ্বারা নির্মিত; আরেকজন বলেন, মানুষ নিজের আত্মা, প্রেম, এবং অহমশূন্য চেতনায় বিরাজমান। এভাবেই তাঁদের মধ্যে রয়ে যায় এক গহীন পার্থক্য, কিন্তু সেই পার্থক্যের মধ্যেই তৈরি হয় এক অন্তর্দর্শনের সংলাপ।

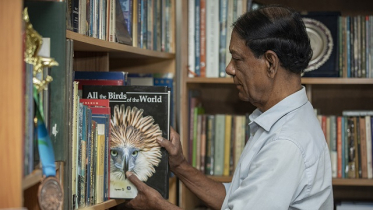

এই নিবন্ধের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই, লালন সাঁইজি ও সিগমুন্ড ফ্রয়েডের দর্শন একইসঙ্গে বিপরীতমুখী ও পরিপূরক। তাঁদের পথ আলাদা, ভাষা আলাদা, তত্ত্বগত ভিত্তি আলাদা—তবু তাঁরা দুজনেই মানবমনের এক রহস্যময় জগতে প্রবেশ করতে চেয়েছেন। এই প্রবেশেই লুকিয়ে আছে আমাদের সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা—মানুষ চেনা, আত্মা চেনা, মন বোঝা, কামনা বোঝা—সবই আমাদের অস্তিত্ববোধের গভীর তাগিদ। তাই লালনের গান আর ফ্রয়েডের বই—দুটিকেই আমাদের পড়ে যেতে হবে, বুঝতে হবে, এবং তাদের মাঝে যে পরস্পর আলো ও ছায়ার সম্পর্ক, তা দিয়েই নির্মাণ করতে হবে এক নতুন আত্মজিজ্ঞাসার পথ।

(ড. অখিল পোদ্দার, টেলিভিশনের অনুসন্ধানী সাংবাদিক, কবি ও লেখক। তিনি একুশে টেলিভিশনের প্রাক্তন প্রধান বার্তা সম্পাদক ও প্রধান প্রতিবেদক)